|

|

|

| 松屋銀座にて浄法寺の漆器展示会 |

第2回 浄法寺の漆展 2008年2月13日〜2月26日

浄法寺漆器は、天台寺の僧侶が使っていた什器が始まりと言われております。

今年で2回目、歴史ある浄法寺漆器を松屋で開催することになりました。 |

|

|

漆の里、浄法寺は国産漆のうち約6割を生産している。漆の語源は色々あり

定かではないですが、木の幹につけた傷口からしみ出てくる乳白色の樹液が

「麗しい光沢」を放つことから「うるわし」が「うるし」になったとも言い伝えられている。 |

|

|

|

|

| 質の高い浄法寺漆を使った汁椀、盛皿、片口、弁当、箸など、10名の職人が出品。 |

|

|

| 松屋銀座にて浄法寺展 |

| 第1回浄法寺の漆展示会を開催 2007年2月14日〜2月27日 |

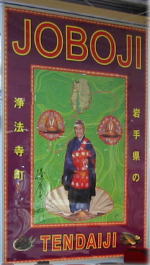

浄法寺が世間に知られるようになったのは昭和62年天台寺の住職をお勤めになら

れた瀬戸内寂聴さんが天台寺の復興に情熱を注がれて、法話を行うようになり

寺の境内に入り切れない程の参拝者でにぎわうようになってからと聞く。 |

|

|

熱い汁物などのを入れた漆のお椀を手に持った時、それ程熱く感じないのは中の木

地が熱を通さないからで、化学製品の器は熱くて持つことが出来ない事があります。

漆器は保温性や冷温性にも優れていて、抗菌性も高く食品の鮮度を長く保つ事もで

きます。と、漆器の特長を「松屋」で説明できたことは作り手として貴重な体験でした。 |

|

|

|

|

しっとりした光沢のない浄法寺塗りは使うほど、まるで釉薬を塗ったかのように

飴色の底つやが現れて美しい色合いに変わります。愛おしくなる5年を過ぎた頃に

再び塗りを重ねることで、光沢のない新品のような「うつわ」になります。 |

|

|

|

|

|

| 岩手県洋野町大野 「木」と暮らしの工芸展 |

| 受賞で一言 |

|

|

木とくらしの工芸展の入賞作品

|

和紙で固めたピッチャーたち

|

麻布を重ねて黒漆と螺鈿で

仕上げた骨酒入れ |

|

日本の職人100人展

東京 池袋 東武百貨店にて開催「2004年12月23日〜2005年1月4日」

職人達の技を見ることが出来る

|

浄法寺漆器

丸いお重は人気の一つ

|

横尾忠則氏のグラフィック

|

お正月に備ええて早蕨、ゆず、

高砂などの盛り皿

|

|

|